番組情報

2025.09.19

【2025#11】海のそなえシンポジウム2025

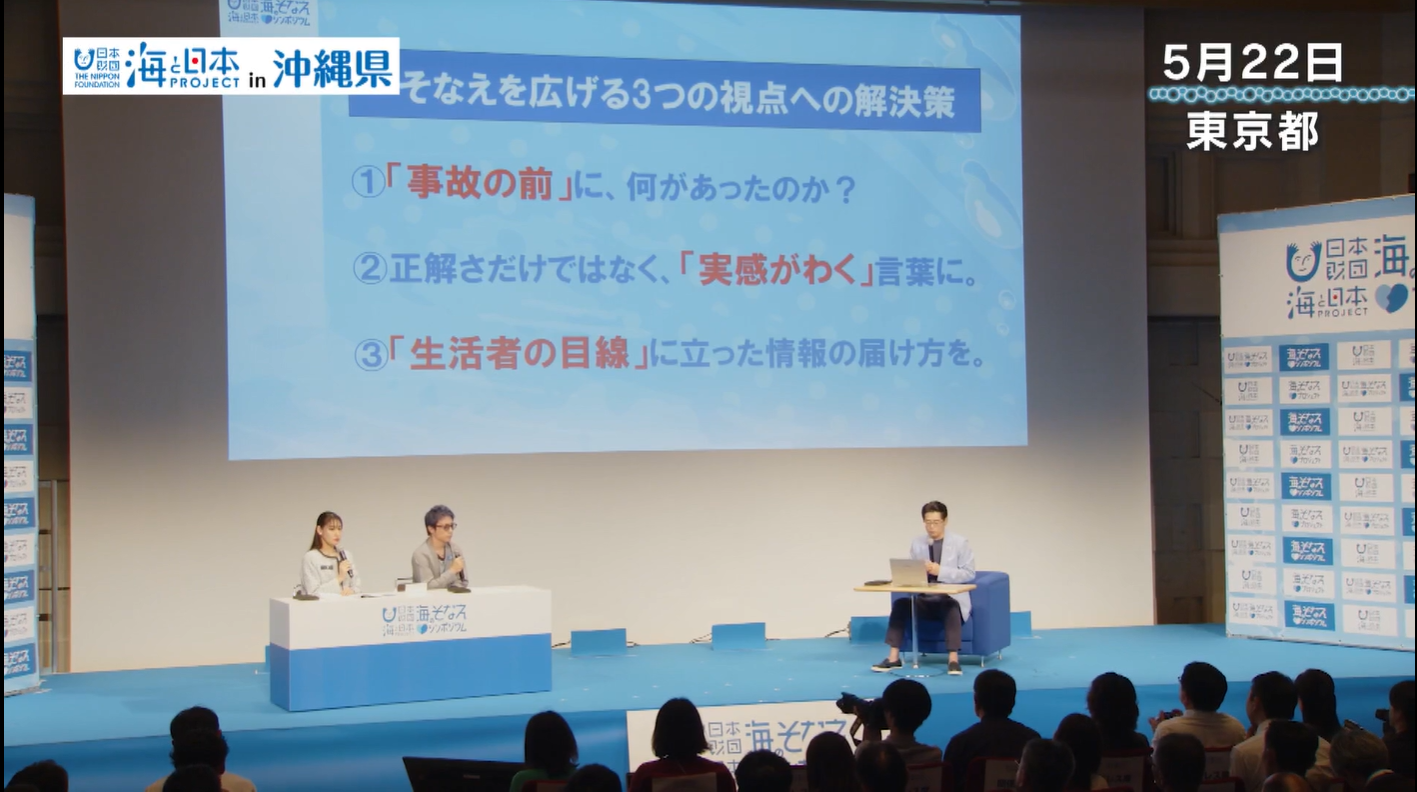

5月22日海のそなえシンポジウムが東京で開催されました。

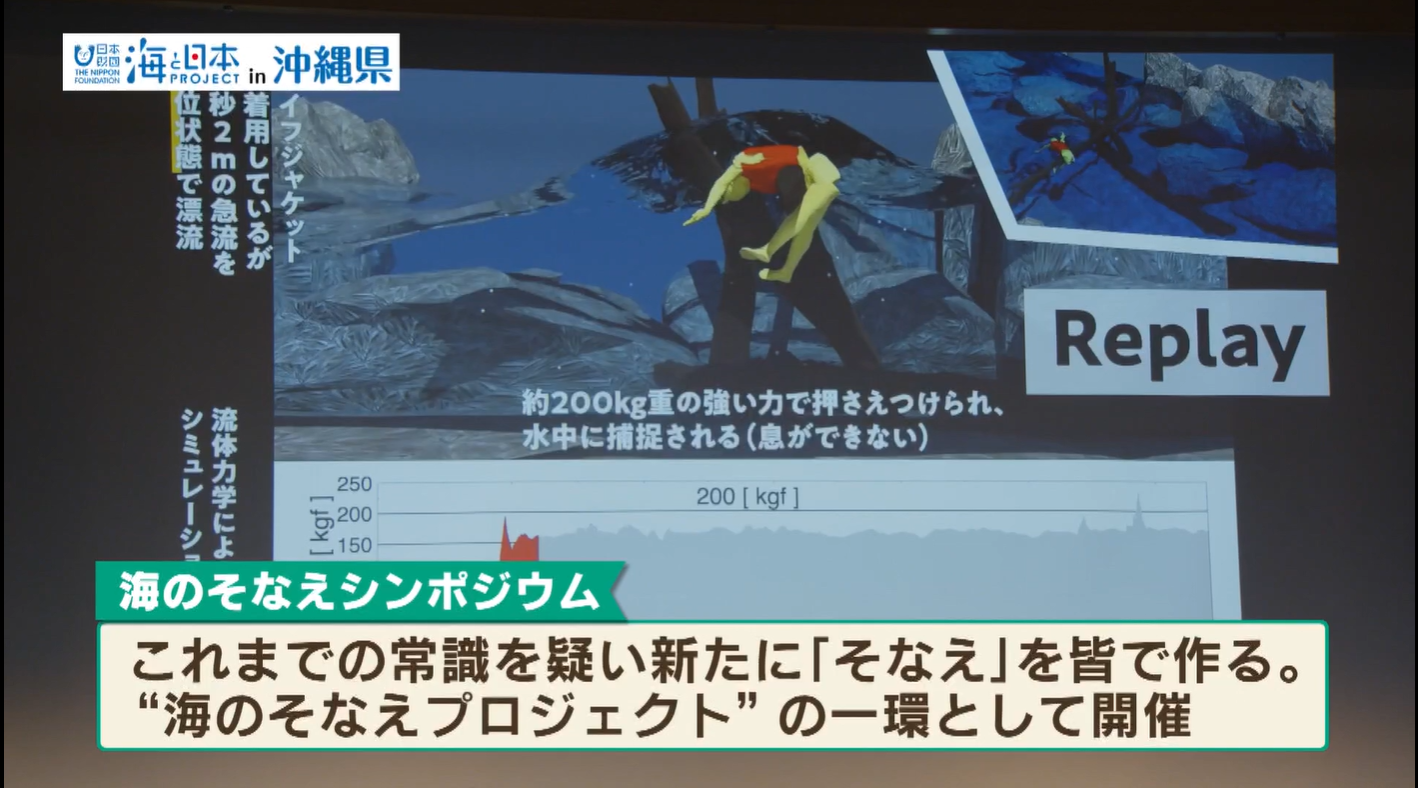

海を安全に楽しむためにこれまでの常識を疑い、新たに備えをみんなで作る、

「海のそなえプロジェクト」の一環として開催するシンポジウムです。

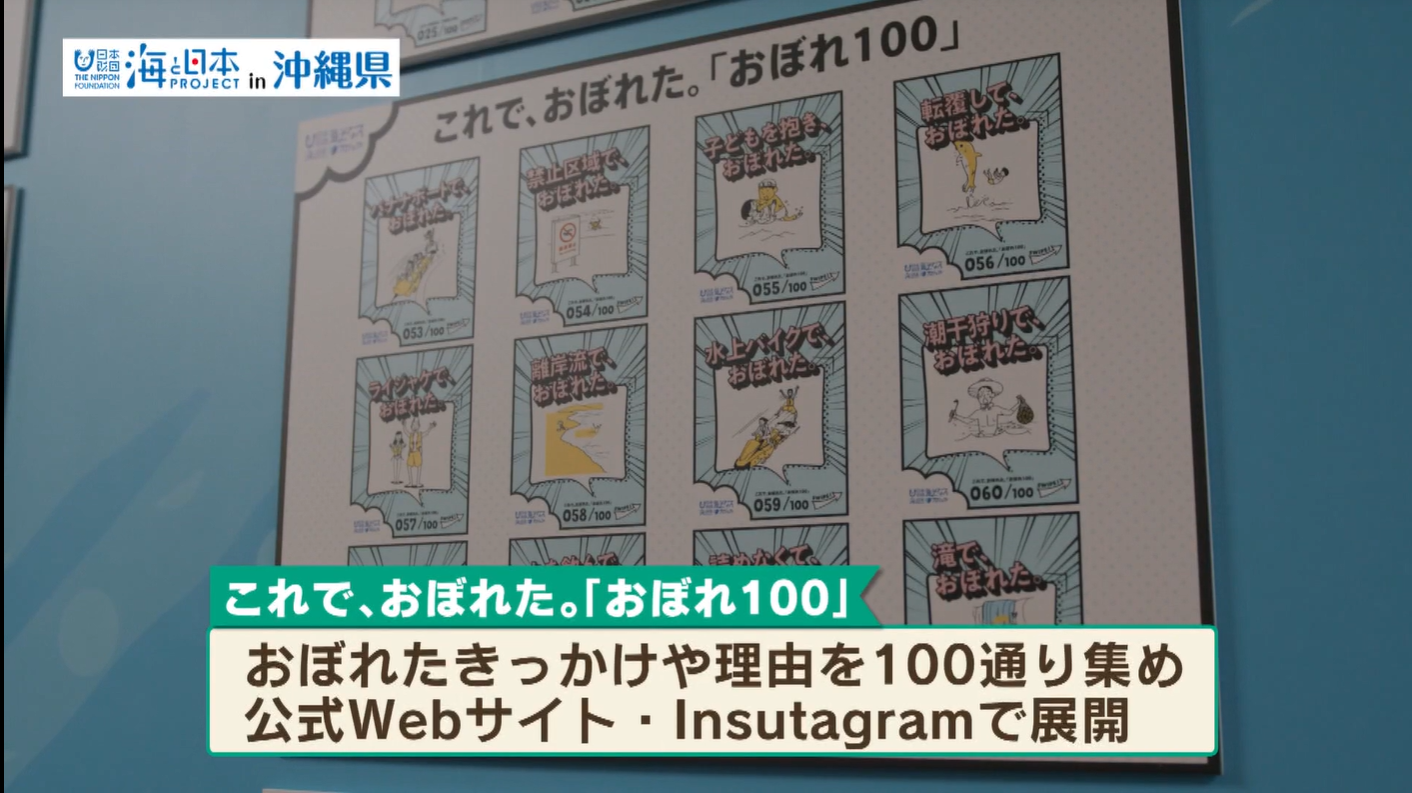

2年目となる今年は新たに一般の方々からの溺れた経験談などを基に作成した

「これで、おぼれた。「おぼれ100」」が紹介され、正確な情報と、伝え方の工夫について意見が交わされました。

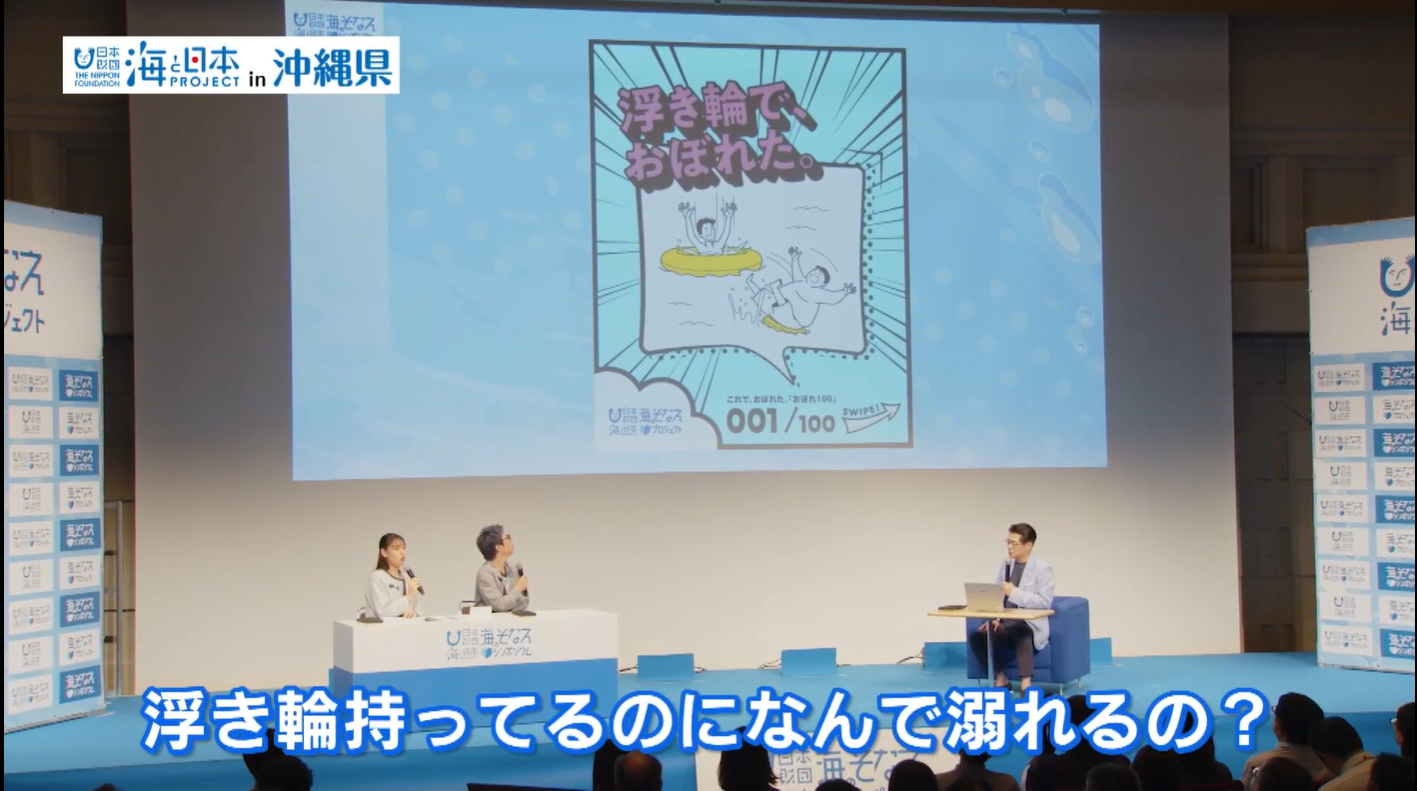

「浮き輪で、おぼれた。」

浮き輪持っているのになんで溺れるの?

浮き輪に頼りすぎて安全確認を怠ってしまう。

風や波の影響で流されるのに自分が浮いているから大丈夫だと思ってしまう。

そういう思い込みがあるから危険に気づくのが遅くなってしまう。

各分野の専門家からは様々な意見が出されました。

この日は、レジャーに合わせた新機能がついたライフジャケットや、ウエットスーツなどが紹介され、会場を盛り上げていました。

更に水難教育プログラムについても議論されました。

———————————————–

公式X(旧twitter)で海の情報を発信しています!

「アバサンシン@海と日本プロジェクトin沖縄県」

フォロー、いいねとても喜びます!🐡