6月19日「東京にて海のそなえシンポジウム~水難事故対策の常識を疑う~」が開催されました。

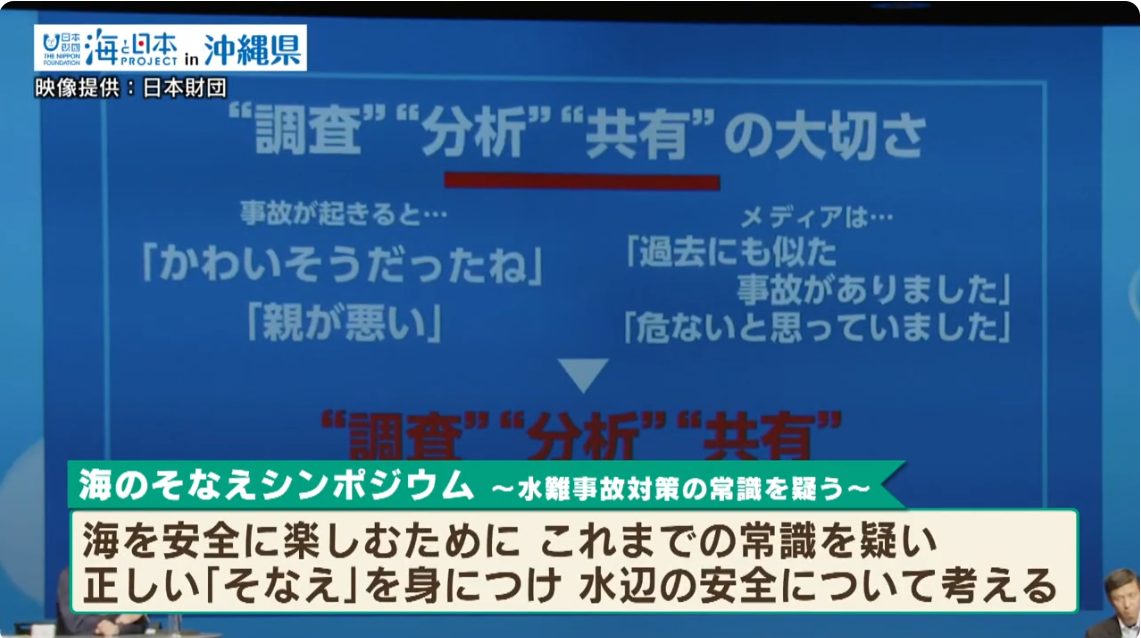

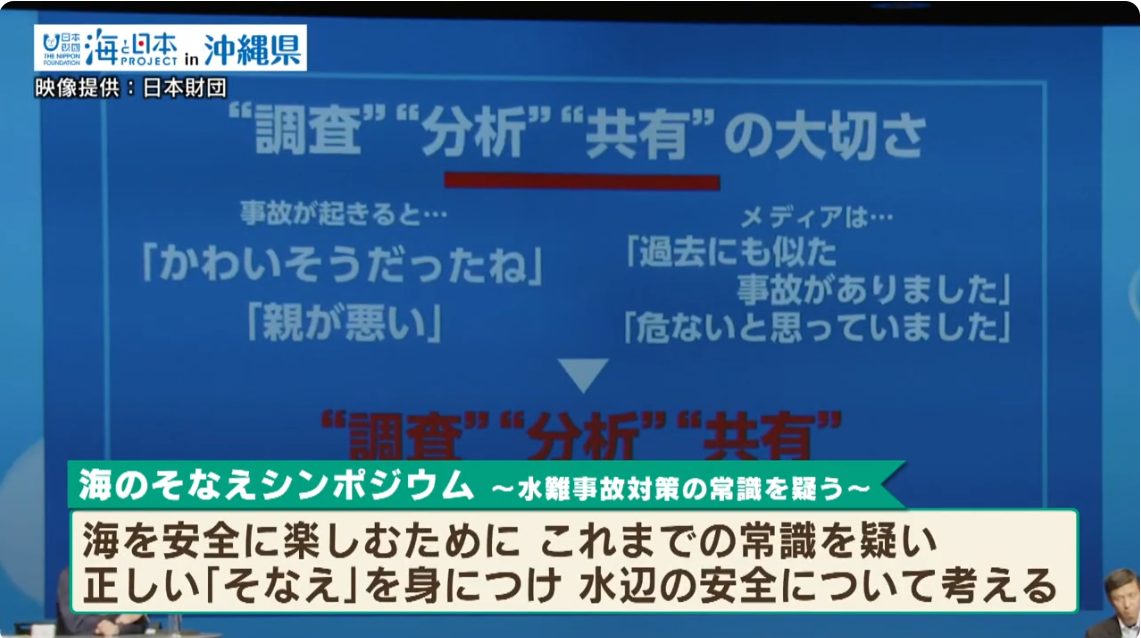

海を安全に楽しむために、これまでの常識を疑い、正しい「そなえ」を身につけ、水辺の安全について考えるシンポジウムで、様々な分野の有識者が登壇し、それぞれの立場から意見を交わしました。

また、1万人以上を対象とした「水難事故対策に関する調査結果」を会場で初公開しました。

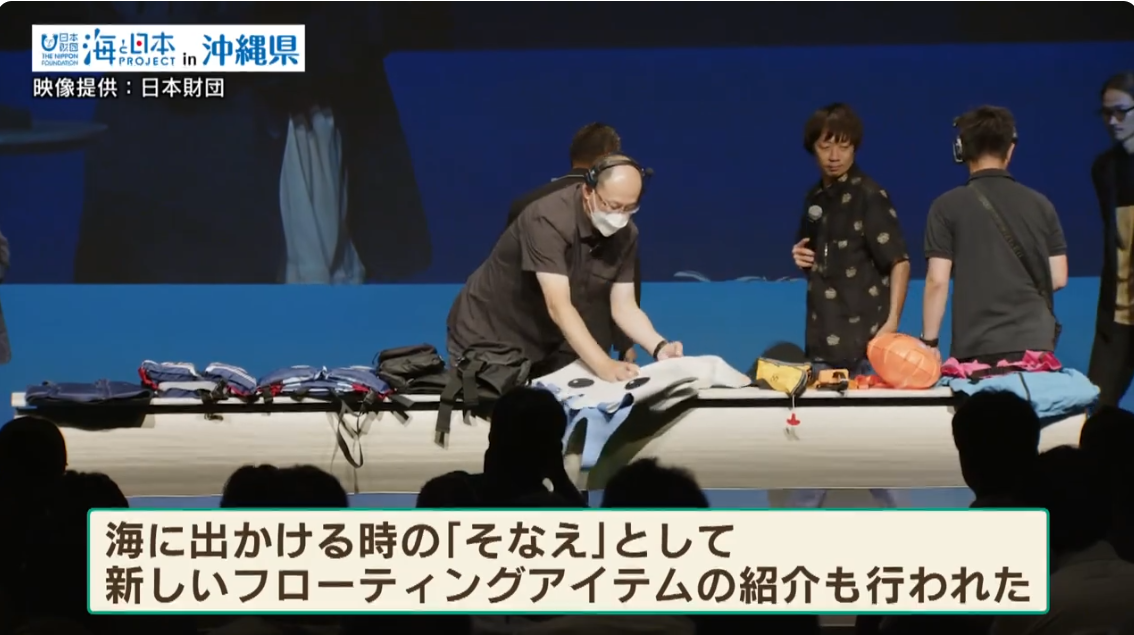

その他、海にでかけるときの「そなえ」として、新しいフローティングアイテムの紹介も行われました。

【YouTubeはこちらより👇】

———————————————–

公式X(旧twitter)で海の情報を発信しています!

「アバサンシン@海と日本プロジェクトin沖縄県」

フォロー、いいねとても喜びます!🐡